以前、母子家庭の国民健康保険料の免除<母子家庭の国保>離婚後の保険料はいくら?計算方法と軽減・免除を確認という記事を書かせていただきましたが、「年金(国民年金保険料)も免除になるの?」というご質問をいただきました。

そこで今回は、母子家庭の年金免除について「年金が免除される条件」や「免除が認められた場合、月々の年金額はいくらになるのか?」「免除した場合、将来の年金はどうなるのか?」など、まとめましたので、母子家庭の方で年金の免除について調べている方がいたら、参考にしてみて下さい。

目次

母子家庭の年金は「免除」されるのか?

残念ながら、母子家庭(ひとり親家庭)ということで、年金(国民年金保険料)が免除されるという制度はありません。

但し!

国民年金保険料には、失業などで収入が減少したときや、収入が少なく国民年金保険料が払えない人のために免除制度が設けられていますので、母子家庭で「収入が少ない」という場合は、国民年金保険料の免除制度を利用できる場合があります。

勤務先の健康保険&厚生年金等に加入している方には「免除制度」はありません。今回の記事は国民年金に加入する方、加入している方を対象にまとめています。

国民年金保険料の免除が認められた場合、以下のとおり免除されることになっています。

- 全額免除

国民年金保険料の全額(平成31年度は月額16,540円)が免除されます。 - 一部免除

国民年金保険料の一部(「4分の3」「半額」「4分の1」)が免除されます。

免除されると月々の国民年金保険料はいくらになる?

免除が認められた場合、国民年金保険料は月々いくらになるのか?確認してみてましょう。

| 全額免除 | 4分の3免除 | 半額免除 | 4分の1免除 |

|---|---|---|---|

| 月額0円 | 月額4,150円 | 月額8,310円 | 月額12,460円 |

※令和3年度の国民年金保険料は月額16,610円です。

国民年金保険料の免除の条件を確認

国民年金保険料の免除の条件は、本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が、下の計算式の金額以下であれば、免除を受けることができます。

<全額免除>

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円<4分の3免除>

88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等<半額免除>

128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等<4分の1免除>

168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

前年所得とは?

前年の1~12月までの所得です。年金の免除が適用されるのは、毎年7月~翌年6月の期間になります。例えば、令和3年7月~令和4年6月分の申請については、令和2年1月~令和2年12月の所得が前年所得となります。

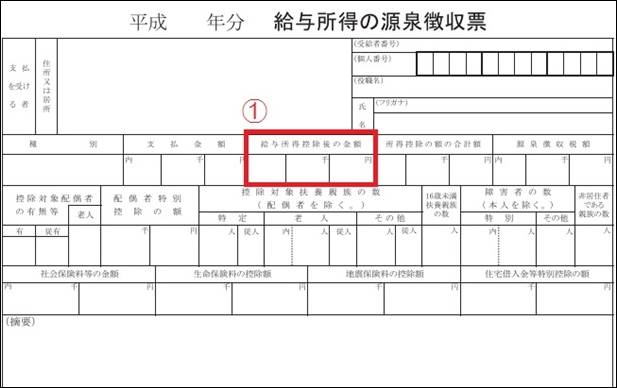

給与をもらっている方は↓源泉徴収票の「①給与所得控除後の金額」で確認することができます。

(過去の分の免除を申請する場合は、前々年度、前々々年度の所得で判断します。)

全額免除になるケースを確認

ここでは、国民健康保険料が「全額免除」になる母子家庭の例を計算式に当てはめて確認してみましょう。

<母子家庭Aさんの場合>

母親:年収180万円(月給15万円)⇒給与所得控除後の金額118万円

子ども:2人(5歳と3歳)

全額免除の計算式[(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円]に当てはめて計算すると、(2+1)×35万円+32万円=137万

Aさんの所得は「118万円」なので、全額免除の「137万円」以下となります。よって、今回のAさんのケースでは国民年金保険料が「全額免除」となります。

将来の年金への影響は?

免除が認められた場合、年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)としてはカウントされますが、全額納付した場合と比べて国民年金保険料の負担が少ない分、将来、受け取れる年金額が少なくなります。

全額納付した場合と比べ、受け取れる年金額の割合は以下の通りです。

| 全額免除 | 1/2 |

|---|---|

| 4分の3免除 | 5/8 |

| 半額免除 | 3/4 |

| 4分の1免除 | 7/8 |

※平成21年3月以前の免除期間については、「全額免除:1/3」、「4分の3免除:1/2」「半額免除:2/3」「4分の1免除:5/6」となります。

例えば、「全額免除」の期間が5年間あった場合、この5年は納めていた期間としてカウントされますが、将来、受け取れる年金額は「半分」ということになります。

但し、免除されていた期間の国民年金保険料は、10年以内であればあとから納めることができるので、余裕が出来たときに支払うことも可能です。

年金免除の申請方法

年金の免除は申請が必要です。自分から申請をしないと免除を受けることができませんので、注意してくださいね。

申請先

市区町村役所の年金窓口

必要書類

以下の書類を市区町村役所の年金窓口に提出します。

- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書

- 年金手帳、または基礎年金番号通知書、またはマイナンバーカード

- 雇用保険受給資格者証の写し(※失業特例の場合のみ必要)

年金保険料免除・納付猶予申請書

この書類は、市区町村役所の年金窓口に置いてあります。書き方も窓口で教えてもらえるので、年金手帳などの必要書類を持って市区町村役所の年金窓口に行き申請しましょう。

こちらからダウンロードも可能です。⇒国民年金保険料免除・納付猶予申請書

書き方はこちらの動画がわかりやすいので参考にしてみて下さい。

最後に注意点として、年金が免除されている期間に減額された国民年金保険料を納めなかった場合は『未納扱い』となってしまいますので、注意してください。

それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。